ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Н.К.Попель В тяжкую пору

Транзитом через Львов

Что и говорить — странно складывалась судьба нашего корпуса в первые дни войны. Другие приграничные соединения, истекая кровью, пытались сдержать напор врага, а мы, словно бы выбирая получше место для удара, метались в заколдованном треугольнике Стрый — Перемышль — Львов. Воздушная разведка противника, проявлявшая к нам повышенный интерес, была, видимо, сбита с толку. Да и сами мы с трудом постигали смысл своего маневра. Но смысл тут все же был. Трезво взглянув на вещи, можно было понять, почему Музыченко, получив в свое распоряжение наш корпус, бросил его в помощь стрелковым дивизиям, оборонявшимся у Яворова. Вполне объяснимо было и то, почему фронт, окончательно разгадав план фашистского командования и убедившись, что гитлеровцы развивают наступление в направлении Ровно — Новоград-Волынск — Киев, решил забрать у Музыченко механизированный корпус и нацелить его на фланговый удар из района Броды.

Все это так. Но легко ли объяснить такое экипажам, сохранить у них веру в командование, заставить их понять необходимость изнурительных маршей, на которых гибли люди и выходила из строя техника?

При всем том корпус наш постепенно то одним, то другим подразделением уже участвовал в боях, и участвовал успешно. В первый день войны отличился батальон Сытника, а на [52] следующее утро генерал Мишанин докладывал уже о боевой удаче двух батальонов его дивизии.

После того, как наши главные силы миновали Стрый, гитлеровцы, которым не давал покоя этот узел железных и шоссейных дорог, выбросили десант. Мишанин приказал двум батальонам следовать обратно в Стрый и уничтожить банду. Парашютисты были атакованы в районе сбора, и большинство из них так навсегда и осталось на опушке леса между Стрыем и Бориславом. Остальные попали в плен. Среди пленных оказался и командовавший десантниками офицер.

На созванное Рябышевым совещание опоздал полковник Васильев. Когда он доложил о причине задержки, командир корпуса признал:

— Уважительная.

Танки и мотоциклы, что на моих глазах с включенными фарами шли через Яворов, так, оказывается, и продолжали свой бравурный марш на Львов. Но километрах в пятнадцати-двадцати восточнее Яворова по бортам машин, по мотоциклам ударили в упор пушки и пулеметы. Освещавшие друг друга машины противника были отличной мишенью. Артиллеристы Васильева, еще с вечера окопавшиеся южнее шоссе, били наверняка.

Когда на огневые позиции артиллеристов примчался комдив, все уже стихло, и красноармейцы молча рассматривали дело рук своих: замершие машины, разбитые мотоциклетные коляски, валявшиеся вокруг трупы.

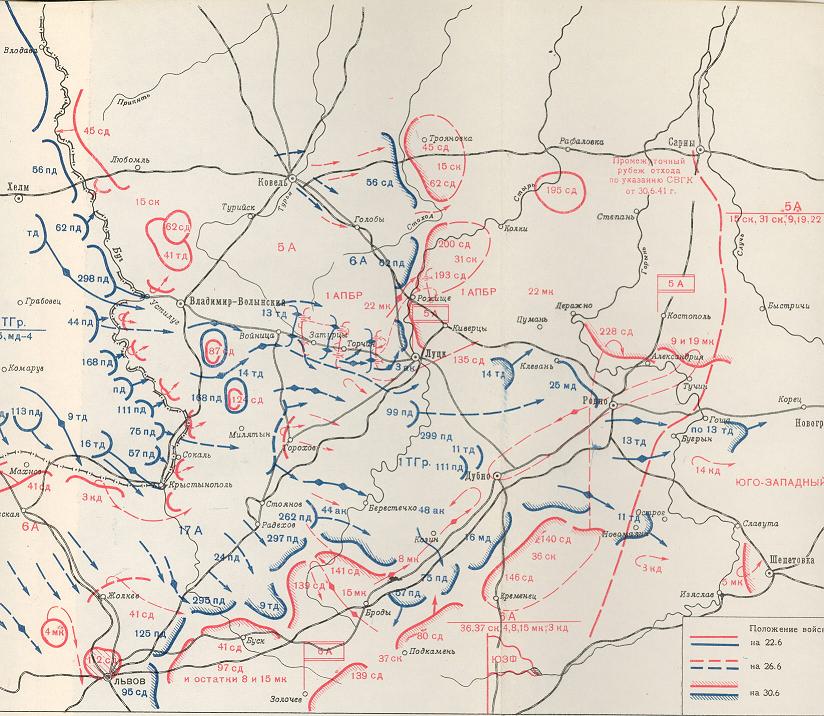

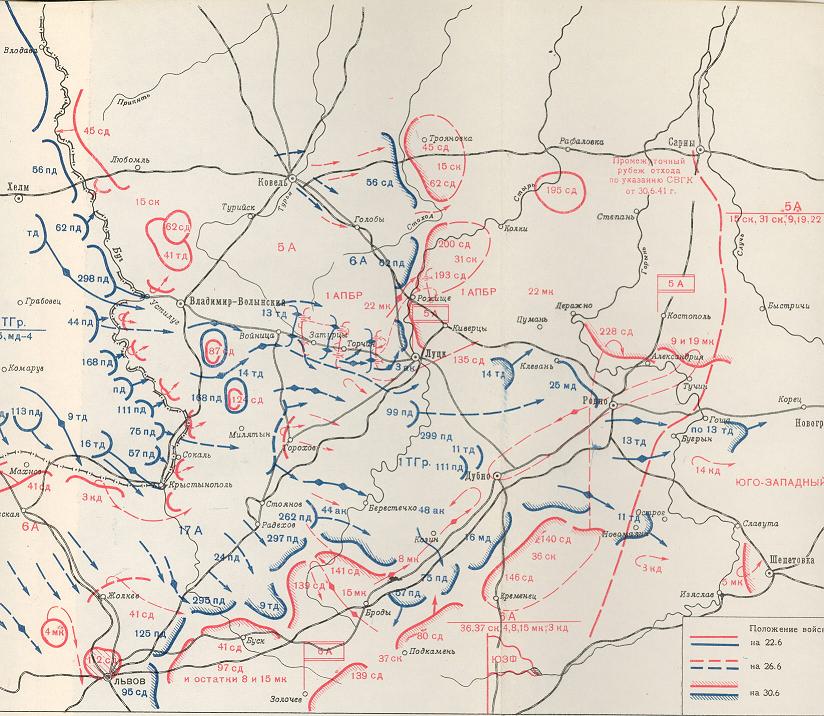

Допросом пленных, захваченных артиллеристами, было установлено: немецкая разведка двигалась по дороге в полной уверенности, что до Львова наших частей нет. От пленных мы узнали также, что 11-я, 13-я и 14-я танковые дивизии противника подошли к Берестечко. Дальнейший их маршрут: Броды — Дубно.

Васильев подметил характерную деталь: пленные не запираются, охотно все выкладывают. К чему упорствовать? Русским все равно капут. Пусть знают, как движутся германские колонны, которым никто не может помешать, которых ничто не остановит.

— А сегодняшний ночной бой?

— Трагическая нелепость, господин полковник. Аварии, несчастные случаи бывают на улице и в мирное время...

Конечно, первые операции наших подразделений носили частный характер и не оказывали сколько-нибудь заметного влияния на положение даже в пределах львовского участка. Но они с самого начала приучали красноармейцев [53] и командиров корпуса к тому, что кичливого, самоуверенного противника можно бить, что гитлеровцы, наскочив на твердый кулак, показывают спины.

Полковой комиссар Немцев рассказывал об орденоносце лейтенанте Самохине. Тот на митинге дал слово в первом же бою подбить десяток фашистских танков. Я помнил Самохина еще по Финляндии. Меньше всего он походил на хвастуна.

Лисичкин и Немцев привезли с собой экземпляры дивизионных многотиражек, выпущенных на марше (Вилкову опять не повезло: редакция отстала) — маленькие, отпечатанные на «американке» листовки с короткими, в несколько строк заметками. В одной из таких заметок красноармеец Серегин писал о своих четырех братьях и отце, служащих в армии: «Все мы без пощады и страха будем бить германских фашистов!».

Я уже говорил о том, что корпус не успел завершить переформировку. Некоторые экипажи не имели танков. В дивизионных многотиражках «безмашинные» танкисты просили командование в первый же бой пустить их как пехотинцев.

Настроение, чувства и думы людей часто выражаются цифрами. Не стану злоупотреблять ими. Приведу лишь те, которые нельзя не привести: за два дня у нас в корпусе было подано 102 заявления в партию и 530 в комсомол.

Новый приказ — к исходу 24-го быть в Бродах, а утром 25-го нанести удар по противнику в направлении Берестечко — требовал ответа на неразрешимые, казалось бы, вопросы. Дивизиям предстоял марш примерно в 120 километров. А пройдено уже километров 300. Люди не спали двое суток. Необходимо тщательно осмотреть материальную часть. Тылы отстали, заправляться нечем. Трудно предвидеть все сюрпризы, ожидающие нас на пути к Бродам. Но одно то, что корпус должен пройти через Львов — другой дороги нет, — сулило множество неприятностей.

Не спеша, раздумчиво Дмитрий Иванович рубил узлы:

— Сейчас пять утра. Выступаем в десять. Все горючее — передовым отрядам. Дойдут до Львова, заправятся на базе. Главные силы получат ГСМ от наших тылов. Они на подходе. Львов никак не миновать. От Львова Васильев идет на Буск—Броды, Мишанин и Герасимов — южной дорогой че [54] рез Куровице. Первейшее внимание — разведке. Особенно вы, Васильев. Можете запросто наскочить на противника. Во Львов выдвигается мотоциклетный полк, обеспечивает прохождение корпуса через город...

Да, разведка... От нее мы сейчас зависели больше, чем от чего-либо иного. Достоверной информации сверху не было. Обстановка менялась каждый час. На разведку упирал и я. Поставил перед начальниками отделов политической пропаганды задачу: лично вести воспитательную работу среди разведчиков и непременно обеспечить, чтобы в выполнении любого разведывательного задания участвовал бы кто-либо из политработников.

Мы уже кое-что знали о тактике врага, о его ставке на панику и психологическое подавление. Видели мотоциклы со снятыми глушителями и танки с включенными фарами. Встречались с парашютистами-диверсантами. Пришла пора наладить охрану штабов, создать специальные отряды для уничтожения диверсионных банд.

Надо было позаботиться и о безопасности семей начальствующего состава. Привыкшие к дисциплине командиры помалкивали об этом, не задавали лишних вопросов. Но мы с Рябышевым не могли больше испытывать терпение людей. Я сообщил о приказе комкора немедленно начать эвакуацию семей. [55]

К Рябышеву подошел и шепотом доложил что-то на ухо адъютант. Дмитрий Иванович недовольно поморщился, потом махнул рукой и неожиданно улыбнулся.

— Товарищи командиры, прошу на завтрак. Макароны в неограниченном количестве. Шампанское осталось в Дрогобыче. Да и повода для него нет...

Все вспомнили, о каком шампанском идет речь. С неделю назад к нам приезжала делегация из станицы Цимлянской. Корпус шефствовал над тамошним колхозом. Делегаты привезли целую машину цимлянского. Комкор не знал, что делать с таким количеством шипучей жидкости. Кто-то подсказал: закончим переформировку — устроим вечер с шампанским. На том и порешили.

Приглашение Дмитрия Ивановича на завтрак было принято с редким единодушием. Только Вилков не остался:

«Увольте, товарищ бригадный комиссар, поеду к себе». Как видно, он все еще пребывал «не в своей тарелке».

После завтрака я отправился в мотоциклетный полк, с которым намеревался двигаться во Львов. Мне был люб этот город, неизменно нарядный и оживленный. Приятно было гулять по зеленой Академической улице, бродить по кривым средневековым переулкам, разглядывать знаменитую «черную каменицу», заходить в маленькие — на два столика — буфеты, где давали чашку вызывавшего сердцебиение кофе, микроскопическую рюмку коньяку, миниатюрные пирожные "гастечки" и крохотные бутерброды «канапки». Поныне помню я и веселую львовскую песенку тех времен:

Во Львове идет капитальный ремонт

Шьют девушки новые платья...

На моих глазах этот древний город, не теряя своеобразного обаяния, включался в ритм советской жизни.

Но в восемь утра 24 июня 1941 года, когда мотоциклетный полк вступил на обычно людные улицы Львова, нас встретила недобрая тишина. Только по центральной магистрали непрерывным потоком ехали и шли беженцы. Изредка раздавались одиночные выстрелы.

По мере того, как машины втягивались в город, выстрелы звучали все чаще. Мотоциклетному полку пришлось выполнять не свойственную ему задачу — вести бои на чердаках. Именно там были оборудованы наблюдательные и командные пункты вражеских диверсионных групп, их огневые точки и склады боеприпасов. [56]

Мы с самого начала оказывались в невыгодном положении. Противник контролировал каждое наше движение, мы же его не видели, и добраться до него было нелегко.

Схватки носили ожесточенный характер и протекали часто в самых необычных условиях. Вот несколько человек, перестреливаясь, выскочили на крышу пятиэтажного дома. Понять, где наши, где враги, никак нельзя — форма на всех одинаковая — красноармейская. Здание стояло особняком, побежденным отступать некуда. Раненый покатился по наклонной кровле, попытался зацепиться за водосточный желоб, не смог и с диким криком полетел вниз. Мы подбежали. Изуродованное, окровавленное тело конвульсивно вздрагивало. Кто-то расстегнул гимнастерку. На груди синел вытатуированный трезубец — эмблема бандеровцев.

Нелегко было навести порядок и на центральной магистрали. Стихия бегства владела людьми, пережившими ужас бомбежек, выстрелов из-за угла и ночных поджогов. Среди грузовых и легковых автомашин двигалось немало крестьянских фур. Получившие от Советской власти землю и боявшиеся кулацкой мести бедняки с семьями уходили на восток. Весь этот трудно поддающийся управлению поток преграждал дорогу нашим танкам. Его надо было направить в боковые улицы.

Не обходилось без скандалов. То там, то сям выискивался кто-то, уверенный в своем праве на особое положение, размахивал каким-то мандатом, совал под нос бойцам удостоверение. Пришлось прибегнуть к решительным мерам. На перекрестке поставили танк. Паникеров, шкурников, всех подозрительных снимали с машин.

Я обедал с мотоциклистами на восточной окраине Львова, когда подъехал Оксен. Заднее сидение его машины занимала необычная пара. Худой высокий человек в пиджаке поверх расшитой рубашки и выбритый, отутюженный германский офицер. В первый момент я не мог сообразить, в чем дело. Но, увидев, что руки у того и у другого сзади, понял: пленные.

— Могу представить, — доложил Оксен, — учитель Осип Степанович Кушнир — что-то вроде агитпропа из ОУНа, пойман на чердаке за пулеметом. Отстреливался до последнего патрона. Его сосед — Вальтер Гердер — ротный командир дивизии СС «Викинг». Сброшен сегодня утром с самолета. Заплутался в лесу. Наскочил на наших разведчиков. Сопротивления не оказывал.

Не доев свои макароны, я передал котелок Мише Кучину и занялся Кушниром. [57]

С тех пор, как мы пришли в Западную Украину, мне неоднократно приходилось интересоваться ОУН и ее молодежным придатком «Лугом». Общаясь с местными жителями, мы нередко наталкивались на следы этих законспирированных организаций. Бандеровцы вели пропаганду настойчиво и, надо отдать должное, довольно ловко. Как человек военный, я считал, что победить противника можно только разобравшись в его политике и тактике. Терпеливо, сначала с любопытством, потом — с удивлением, наконец — с отвращением читал их брошюры, листовки, руководства вроде "Идеологичны вышколы" и составил себе определенное представление об этом насквозь буржуазном националистическом движении. В западных, преимущественно крестьянских, областях Украины, где царская Россия, Австро-Венгрия, Польша десятилетиями насиловали и искореняли украинскую культуру, такое движение до поры до времени могло рассчитывать на определенный успех. Тем более, что выросли опытные кадры подпольщиков, выработалась конспиративная техника.

Осип Кушнир стоял передо мной насупившись, глядя в землю. Я обратил внимание на его одежду. Добротные желтые башмаки, отлично сшитый из тонкого коверкота пиджак и дешевые вельветовые брюки, ни разу не ведавшие утюга.

Мне хотелось понять, кто он — функционер, свободно разбирающийся в истинных целях партийной политики, слепой фанатик, готовый на крест за «самостийну Украину», или просто одураченный ловкой пропагандой олух. Но Кушнир не желал отвечать на вопросы. Он молчал. Потом поднял голову, откинул назад свою волнистую шевелюру, посмотрел на меня в упор и спокойно произнес:

— Попадись вы мне, я бы на вас столько времени не тратил. Прикажите расстрелять.

Я помнил: от национализма до фашизма один шаг. Оуновцы этот шаг сделали. Передо мной, украинцем-коммунистом, стоял украинец-фашист. Миндальничать с ним не приходилось...

Эсэсовец Вальтер Гердер поначалу повел себя спесиво. Со скучающе-небрежным видом выслушал мои вопросы и заявил, что не считает нужным отвечать на них.

Но как раз в это время подъехал Вилков, взял под козырек и попросил у меня разрешения доложить, как проходит марш. Прежде чем я успел ответить, отреагировал Гердер. От его расслабленной позы и снисходительного тона не осталось и следа. Вытянувшись в струнку, задрав подбородок, эсэсовец говорил теперь быстро и громко. Я едва успевал схватить смысл его торопливой отрывистой речи.

Старший лейтенант извинялся за свою неучтивость. Его ввели в заблуждение наши с Оксеном комбинезоны. А тут [58] явился Вилков в гимнастерке со звездами на рукавах и с четырьмя шпалами в петлицах. Теперь он понимает, что с ним имеет дело минимум «господин полковник», а может быть, и «господин генерал»...

Эсэсовец знал не очень много. Но все, что знал, выложил. Потом так же бойко и громогласно принялся рассуждать:

«Он не политик, политика — дело фюрера. Он солдат, и знает только одно: с Красной Армией будет покончено в ближайшие две-три недели. Русские станут отличными рабами. Всех коммунистов и комиссаров — пиф-паф. Он представляет себе, какое впечатление произведет в Ганновере, когда расскажет, что лично беседовал с советским генералом».

— Хватит! — оборвал не выдержавший Оксен. — Разрешите, Николай Кириллыч, я отправлю это дерьмо в штаб фронта. Там, пожалуй, такого еще не видели.

После Львова нам стали попадаться беженцы из местечек и деревень, в которых уже побывала разведка или передовые части германских войск. Теперь мы слышали людей, своими глазами видевших расстрелы, изнасилования, погромы.

Неподалеку от Куровице я нагнал пять грузовиков с женщинами и детьми. Лейтенант — старший в колонне — спросил, не покормим ли мы сопровождаемых им жен и детишек командного состава Яворовского гарнизона. Я написал ему записку и пообещал, что в Куровице вскоре прибудут наши кухни.

Грузовики двинулись дальше, а я остановился поджидать Рябышева.

Прошло не более десяти минут, и впереди раздалась стрельба. Мне хорошо было известно, что наша разведка уже миновала Куровице. Немцев здесь не могло быть. В чем же дело?

После Львова следом за моим автомобилем двигался танк старшего сержанта Коровкина. Я сделал ему знак, и мы помчались вперед. Проехали километра полтора и увидели горящую машину — одну из пяти яворовских. Остальные стояли во ржи. Женщины с ребятишками лежали в придорожной канаве. Лейтенант доложил: огонь вели из хутора, убит шофер и две женщины, ранен в голову семилетний сынишка командира полка.

Тут же, в канаве, сидел паренек лет восемнадцати, судя по одежде, местный.

— Кто это? — спросил я у лейтенанта.

— Черт его знает, говорит — батрак, за Советы. Парень сам дельно все объяснил. Он батрачит у хозяина хутора. Хозяин и сыновья — оуновцы. У них в схроне еще [59] с 1939 года — оружие. Ночью появились немецкие мотоциклисты. Трое остались на хуторе, остальные уехали в деревню, что отсюда в двух километрах.

Я приказал Коровкину уничтожить банду, засевшую на хуторе.

Но как быть с деревней?

Надо отдать должное — фашистская разведка действовала в те дни дерзко, нагло. Мотоциклисты и легкие танки на десятки километров отрывались от главных сил. Гитлеровские офицеры и солдаты были уверены в безнаказанности.

Дождавшись возвращения Коровкина, я пересел в его танк и приказал следовать в деревню. Вероятно, это был не совсем разумный шаг. Но могли ли мы терпеть вражескую разведку в двух километрах от шоссе, по которому движутся наши танковые дивизии!

Встреча с фашистскими мотоциклистами кончилась нашей безраздельной победой. Преследовать противника было бессмысленно, и мы повернули обратно. Тут я увидел, как по улице, прямо на танк, бежит женщина, обеими руками прижимая к груди двух младенцев. За ней, уцепившись за подол, едва поспевая, семенили еще две девочки постарше.

Машина остановилась, я открыл башню.

— Товарищ командир, бога ради, не бросайте... Босая, растрепанная, в домашнем платьишке, она походила на сумасшедшую.

— Под машину лягу!..

Женщина оказалась женой ротного командира. О ней, недавно родившей двойню и заболевшей после родов, забыли в эвакуационной суматохе.

Я обещал минут через пятнадцать прислать за женщиной и детьми легковую машину. Убеждал ее, что на шоссе — наши. Но никакие доводы не действовали.

— Не возьмете, — исступленно повторяла женщина, — со всеми четырьмя под гусеницы лягу.

Что было делать? Я принял от нее грудных детей и вручил их Коровкину. Старшие влезли сами. За ними последовала и мать.

Прибыв в Куровице, я дал распоряжение выделить охрану для эвакуируемых семей. Послал об этом записку Немцеву. Тут ко мне подошли трое в гражданском.

— Вы и есть товарищ Попель? Мы вас вторые сутки ищем. [60]

Товарищи оказались кинооператорами: лауреат Сталинской премии Ковальчук и его ассистенты Смородин и Крившенко. Мне, конечно, было лестно такое внимание к корпусу, но чем я мог быть полезен кинооператорам в эти суматошные дни! Мне не оставалось ничего другого, как пожать им руки, выразить надежду на плодотворное сотрудничество и посоветовать... идти отдохнуть.

Во второй половине дня, когда весь штаб корпуса подтянулся в Куровице, стало ясно, что приказ мы не выполним в срок: дивизии придут в район Брод лишь 25-го.

Тем временем вражеская авиация стала явно пренебрегать нами. Самолеты равнодушно пролетали над нашими колоннами, сберегая свой боезапас для каких-то других целей. Вначале это казалось странным. Но, поразмыслив, мы поняли, что подходят войска из тыловых округов, и немцы вынуждены обрушить на них всю силу своих бомбовых ударов. А что до нашего корпуса, то он, очевидно, уже перестал тревожить фашистских генералов. Вершины клиньев, вбитых захватчиками в расположение советских войск, находились куда восточнее Куровице.

Однако 8-й механизированный корпус продолжал жить и действовать. Командир мотоциклетного полка доносил: Буск освобожден от противника, взяты пленные, в бою отличились лейтенант Рыбалко и секретарь комсомольского бюро младший политрук Бутаров.

А через час я сам осматривал танк Рыбалко и Бутарова. На броне было 42 вмятины и царапины. И немудрено: экипажем этой машины было уничтожено 8 бронетранспортеров, 20 мотоциклов и 6 противотанковых орудий.

Прибыл офицер связи от полковника Васильева. От него узнали, что дивизия, сбивая на пути небольшие группы противника, миновала Жолкев, а Каменка уже в руках фашистов. Таким образом, из дивизий нашего корпуса Васильев был ближе всего к линии фронта (если считать, что тогда такая линия существовала). В любую минуту он может вступить в соприкосновение с вражескими частями. Решаю ехать к Васильеву.

Когда после штабной суеты, докладов, «разносов» и рева моторов попадаешь на спокойную, залитую предвечерним солнцем полевую дорогу, испытываешь странное чувство. А может быть, ничего этого нет — бомбежек, запыленных танков, небритых командиров, женщины, прижавшей к груди окровавленную голову ребенка? Может быть, все это сон, бред какой-то?

Но и на тихом проселке война заявляет о себе. Заявляет с неожиданностью, на какую способна только она.

Я нагоняю странную процессию. Лейтенант с двумя красноармейцами — у всех троих винтовки на руку — конвоируют [61] полного человека с поднятыми вверх руками, в гимнастерке без ремня. Задержанный вяло переставляет ноги — как видно, уже распрощался с жизнью.

— Кто таков?

— Шпион, товарищ бригадный комиссар, ведем расстреливать.

"Шпион" поворачивается:

— Николай Кириллыч, родной...

Ко мне бросается начальник артиллерии корпуса полковник Чистяков. Он так переволновался, что не в состоянии говорить. За него все объясняет лейтенант.

— Без документов, без машины. Интересуется каким-то гаубичным полком. Петлицы полковника, а пузо, как у буржуя.

— А вы сами откуда?

Лейтенант называет полк железнодорожной охраны, достает удостоверение. Он не сомневается в своей правоте.

— Чикаться некогда — война.

Уже в моей машине, минут через десять, полковник Чистяков приходит, наконец, в себя, и я узнаю подробности. Во Львове на автомобиль Чистякова напали бандиты — то ли парашютисты, то ли бандеровцы. Полковнику пришлось спасаться бегством. Планшетка с документами осталась на сиденье машины. Выбирался Чистяков из города кружными путями и наскочил на сверхбдительных бойцов-железнодорожников.

Вдруг он ударяет себя ладонью по лбу и заливается смехом.

— А ведь у тебя, Николай Кириллыч, они документов-то не спросили. Что значит без пуза-то...

Случались, конечно, курьезы. Но в наши руки попадали и действительные лазутчики врага.

Офицеры из дивизии Васильева задержали во Львове хромого продавца папирос. Одноногий оказался вовсе не одноногим. Совершенно здоровая нога была согнута в колене и притянута ремнем к ляжке. Его сбросили с парашюта под утро, и он успел продать лишь две пачки прихваченного с собой из-за границы «Беломора».

На пути в Буск арестовали двух крестьянок — пожилую и молодую. «Пожилая» оказалась старым немецким резидентом. «Она», вернее, он, служил кельнером в шикарном львовском ресторане «Жорж». «Молодая», точнее — молодой, недавно закончил курс обучения в шпионской школе города Познань.

Полковой комиссар Немцев продемонстрировал политработникам шпионов в их профессиональном обличий. Это произвело впечатление. Вскоре вся дивизия знала о задержанных. [62] И все-таки вечером, обходя батальоны, я убеждался, что лазутчику не так уж сложно проникнуть в расположение части. Могли ли бойцы подозревать шпиона в каждом из беженцев, которые встречались на дорогах сотнями, тысячами?

Мы были еще благодушны. И не от маниловской умиленности, а от того, что привыкли верить людям, помогать в беде, сочувствовать в несчастье. Фашистская разведка понимала нашу психологию и потому подсылала к нам всяких «калек» и «беспомощных женщин».

«Нам позарез необходима умная, в духе Феликса Дзержинского, революционно непримиримая бдительность», — написал я в тот вечер в короткой заметке для дивизионной газеты...

От авторов сайта:" Полковой комиссар Немцев рассказывал об орденоносце лейтенанте Самохине. Тот на митинге дал слово в первом же бою подбить десяток фашистских танков. Я помнил Самохина еще по Финляндии. Меньше всего он походил на хвастуна." Этот Самохин и в Финляндскую по десять танков зараз подбивал? Хвастун, он и есть хвастун, не отвечающий за свои слова. Если только он их произнес. Не исключаем, что это для красного словца придумал сам полковой комиссар Немцов. Странно, что полковник Чистяков держал свои документы в планшетке. Обычно их носили в нагрудном кармане. А "сверхбдительный" лейтенант и должен был задерживать таких подозрительных, действовуя по уставу и обстановке.

Попель Николай Кириллович В тяжкую пору -------------------------------------------------------------------------------- Проект "Военная литература": militera.lib.ru Издание: Попель Н.К. В тяжкую пору. — М.-СПб.: Terra Fantastica, 2001. Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/popel1/index.html Иллюстрации: нет OCR, корректура, html: Китоврас (kitowras@mail.ru) Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)

| Главная страница | Начало войны | Юго-Западный фронт |

При перепечатывании материалов сайта активная ссылка на сайт обязательна!

Copyright © 2003-2009